Interpretazioni del primo versetto della Genesi

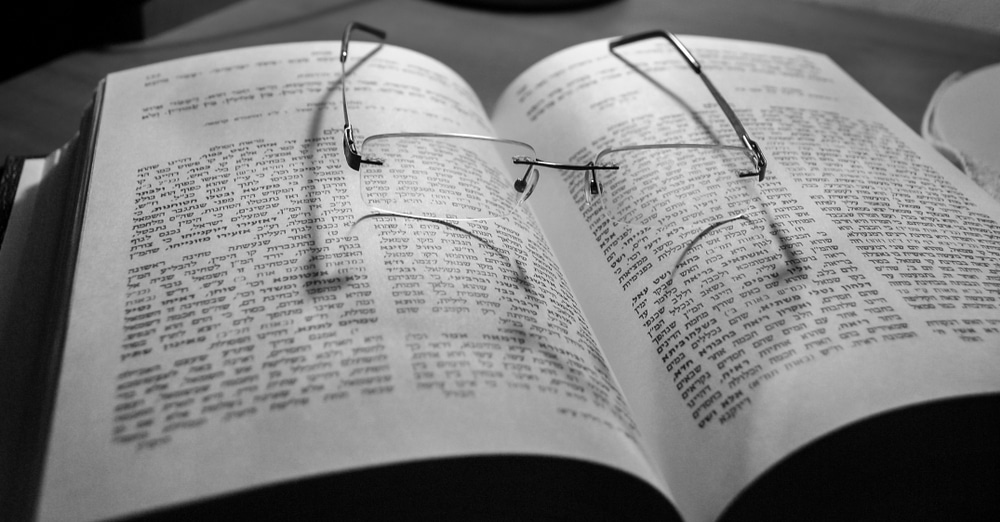

Eccoci a ricominciare il ciclo della qiriat ha-Torà, della lettura/ascolto del sefer per antonomasia, chiamato anche il Libro dell’alleanza. Dopo averla celebrata a Simchat Torà, ora la Torà va riletta dal principio. Un principio che i maestri hanno reso paradossale, quando hanno ben pensato di non frapporre neppure un giorno dall’ultima parola di Devarim/Deuteronomio alla prima parola di Bereshit/Genesi. In questo modo la fine e l’inizio del sefer ha-Torà idealmente si toccano e si legano, creando proprio quella circolarirà temporale (shanà) che la lettura/ascolto della Torà deve coprire nel corso delle 54 parashot in cui è divisa. Giocando con le lettere – come fece il Creatore inventando il mondo – anche i maestri legano l’ultima lettera di Torà, la lamed di Israel, con la bet di bereshit, formando così la parola lev, cuore, almeno nella sua forma abbreviata. Senza metterci il cuore, per gli antichi sede dell’intelligenza, che qiriat ha-Torà sarebbe?

Nel dividere e leggere la Torà in 54 parashot (porzioni; più o meno una per ogni shabbat dell’anno) il giudaismo rabbinico contemporaneo segue un costume istituito a Babilonia, mentre nei tempi antichi in terra di Israele si usava dividerla e leggerla in 154 o più porzioni, da leggersi di shabbat durante un ciclo di circa tre anni. Questo avvenne sino al XII secolo, ci informa rav Adin Steinsaltz z”l, ma la scarsità di ebrei che vivevano in erez Israel fece decadere questa prassi, sebbene di essa restino tracce qua e là in alcune fonti midrashiche. Ma non è mai tramontata l’usanza, da parte dei maestri, del commento alla Torà sulla base della divisione in parashot; come a dire che lo studio e la comprensione delle Scritture sacre segue, simbolicamente, il loro uso liturgico, il ritmo con cui il popolo ascolta la Torà, facendo coincidere l’intero sefer con un ciclo annuale pieno.

E’ frenquente nel mondo ebraico chiamare i sabati con il nome della parashà corrispondente: il tempo si piega alla Torà, che lo illumina di senso. Resta pur vero, secondo il detto di Eraclito, che identico è nel cerchio l’inizio e la fine, e dunque non importa in che punto si entri nel cerchio – o quale shabbat sia – perché una volta dentro, è tutta la Torà che riverbera in una porzione, a volte in un versetto, non raramente in una parola chiave. Così la pensano i qabbalisti – i mistici ebrei – e così sembra pensarla l’autore dello Zohar (lasciamo aperta la questione dell’authorship di questo terzo codice sacro del giudaismo, dopo il Tanakh e il Talmud), dal momento che tutto il Sefer ha-zohar, Libro dello splendore o Rotolo della radianza, è un immeso commentario alle parashot come le conosciamo oggi secondo la liturgia sinagogale. Esso è preceduto da una lunga introduzione o Haqdamà (I,1a-14b) che nella nuova prestigiosa edizione Pritzker, in inglese senza testo aramaico e con le note, occupa più di cento pagine. Chi le sfogliasse con attenzione scoprirebbe che tali pagine non sono che un’estesa raccolta di ragionamenti rabbinici su una sola parola: bereshit. L’incipit, la testa o l’inizio degi inizi nel quale è, in molti sensi, già compendiato tutto il resto. Si comincia con la santità del popolo ebraico, paragonata nelle prime righe a una ‘rosa dai tredici petali’, tredici come gli attributi divini derivati da Shemot/Es 34,6-7 e come i principii dell’emunà, della fede ebraica, enunciati (arditamente) da Maimonide nel suo commento alla Mishnà; si continua con i segreti dei nomi divini, in particolare con il nome composto da 42 lettere consonanti – ne parla anche il trattato talmudico Qiddushin (71a) – nome impronunciabile con il quale venne creato il mondo; si susseguono poi le diverse storie e i molteplici miti legati all’atto di creazione divina attraverso l’alfabeto ebraico (oggi diciamo attraverso il linguaggio, idea ‘(ri)scoperta’ dalla modernità con Wittgenstein, la semiotica e la psicolinguistica); e si chiude su ben tredici comandamenti – sì, tredici e non dieci, questa è qabbalà! – che fanno pendant con i tredici petali e i tredici attributi sopramenzionati.

Tra le tante interpretazioni di be-reshit troviamo quella classica, tra le più note, che personalizza, identifica e quasi ipostatizza quel reshit come fosse chokhmà, la sapienza, ovvero la stessa Torà. Il primo versetto della Bibbia andrebbe tradotto: “Con [la] sapienza Dio creò il cielo e la terra”. Lo Zohar continua: “Questa è la sapienza, sulla quale si regge il mondo e attraverso la quale si entra nei misteri più alti e nascosti”. Cosa significa ciò? Per i qabbalisti si tatta della seconda sefirà o emanazione divina, la prima subito sotto Dio che è chiamato En Sof/Infinito o Keter/Corona; per i rabbini non interessati alle speculazioni mistiche si tratta semplicemente della Torà, che dunque qui appare come il mezzo con cui Dio crea il mondo, vale a dire il suo progetto d’Artista-Architetto, ma anche come il manuale d’istruzioni con cui noi dobbiamo fare buon uso del mondo, agendo secondo giustizia (zedeq) e misericordia (chesed). Quest’idea – che Dio crea con/mediante la sapienza – fu adottata, sulla base del metodo allegorico di Filone d’Alessandria, anche dai padri della chiesa che in quel reshit sapienziale videro, ovviamente, il Cristo. I maestri d’Israele, in nome dei quali si tramandano queste spiegazioni esegetiche e si affastellano miriadi di citazioni, sono gli stessi che ritroviamo nei due talmudim e nei midrashim; ciò ha permesso di collocare lo Zohar nel solco della Torà orale, attribuendogli addirittura l’onore di un’origine mi-Sinai (sebbene sia ormai accertato che l’opera, nelle sue stratificazioni, è stata compilata e redatta tra tra XIV e XV secolo).

Non è dunque un caso che molti simboli e concetti di quell’incipit dello Zohar sull’incipit della Bibbia si ritrovino, in forma più semplice, anche nella raccolta midrashica chiamata Bereshit rabbà (che nelle sue parti principali è in ebraico e non in aramaico). In tale grande midrash scorgiamo non poche attenzioni al mondo della filosofia greca e alle discussioni tipiche delle scuole ellenistiche, le quali, come si sa, si occupavano spesso di cosmogonia. Anche Bereshit/Genesi apre la Torà con due storie cosmogoniche! E vi troviamo una curiosa diatriba tra Shammai e Hillel: se venne creato prima il cielo o prima la terra. Naturale che sia stato creato prima il cielo, dice Shammai sulla base del primo versetto, poiché il cielo è il trono di Dio e la terra è lo sgabello dei suoi piedi. In ordine di importanza, prima il trono e poi lo sgabello! No, dice Hillel, la terra fu creata prima, secondo l’ordine che leggiamo in Gn 2,4: “Fece il Signore Dio la terra e il cielo”: quando si costruisce qualcosa si comincia dal basso e si va verso l’alto, non viceversa!

Come può immaginare chi abbia familiarità con l’antica fantasia rabbinica, nel dibattito fiorirono molte soluzioni di compromesso, come questa: quanto a creare, cominciò dal cielo, quanto a rifinire cominciò dalla terra (è la tesi di rabbi Jochanan a nome di molti altri, tra cui rabbi Tanchumà). Finché rabbi Shim’on – maestro assai familiare ai cultori dello Zohar – stupìto di questo diverbio cosmogonico, cercò di chiudere la questione: “Il cielo e la terra sono stati creati come la pentola e il suo coperchio”, ossia contemporaneamente! Così facile? No. Infatti il figlio di rabbi Shim’on, rabbi Eleazar, diede un’ulteriore spiegazione: “Mio padre vuol dire che a volte la terra precede il cielo, e altre volte il cielo precede la terra, per insegnarci che ambedue, il cielo e la terra, hanno il medesimo valore”. Empiristi o spiritualisti, aristotelici o platonici, neo-maimonidei o neo-nachmanidei… quanti cercano di tirare la Torà dalla loro parte sono avvisati. E stiamo solo commentando il primo versetto.

Massimo Giuliani insegna Pensiero ebraico all’università di Trento e Filosofia ebraica nel corso triennale di Studi ebraici dell’Ucei a Roma