Un ragionamento su cosa significa fare storia

Ormai da molte settimane si discute animatamente, in Israele e altrove, della cronica questione dei territori controllati dallo stato ebraico dal lontano giugno 1967, data della guerra dei sei giorni. Per alcuni i territori sono contesi, per altri occupati, e mai come in questo caso nella scelta delle parole stesse si cristallizza l’opinione di ciascuno. Recentemente i territori sono tornati con forza in cima alle agende della politica e della comunicazione a causa del cosiddetto “piano di pace” di Donald Trump e della risolutezza con cui il nuovo governo israeliano finalmente formato dopo un lungo periodo di stallo ha parlato tra maggio e giugno dell’annessione di parti della regione. E’ interessante fare il punto non solo sulla storia dei territori e sulle molte questioni oggi aperte, ma anche sulle modalità con cui questa storia viene raccontata a partire da un volume pubblicato tre anni fa che in Italia è passato quasi inosservato.

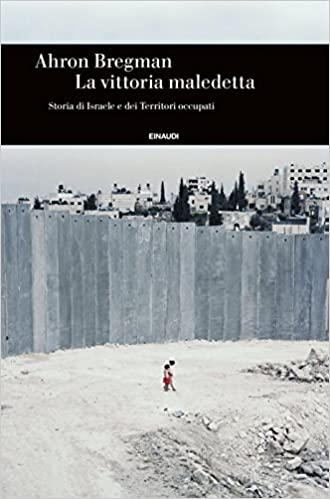

Prendiamo La vittoria maledetta. Storia di Israele e dei Territori occupati (Einaudi) dello storico israeliano Ahron Bregman, che insegna presso il King’s College di Londra: la posizione dell’autore è evidente fin dal titolo e dalla copertina. Il titolo è una dichiarazione programmatica, anche se va detto che non è nuova l’idea che la più netta affermazione militare di Israele si sia nel tempo rovesciata in una sconfitta per le difficoltà a gestire i territori e soprattutto le popolazioni occupate. In copertina vediamo case israeliane sullo sfondo; al centro, enorme, il muro di protezione e divisione nel tratto in cui è più alto, a sud di Gerusalemme; davanti al muro, molto piccoli, due bambini arabi palestinesi. Il messaggio evidente che questa immagine comunica è l’oppressione di bambini indifesi da parte di uno stato moderno che erige muri di cemento armato e vive nel benessere. Evidentemente l’autore partecipa a una narrativa che evidenzia errori e limiti da parte israeliana. Va da sé che ciascuno può giudicare, in base alle proprie preferenze, quanto questa impostazione sia attendibile e quanto eventualmente fuorviante. E’ in ogni caso intrigante valutare gli argomenti con cui una narrativa – con cui non dobbiamo necessariamente essere in sintonia – cerca di essere convincente. Avvicinarsi a un testo che esplicitamente sposa una narrativa lontana dalla comprensione delle esigenze di Israele è inoltre interessante per instillare il dubbio nei confronti di tutte le narrative.

Il testo di Bregman è però complessivamente deludente. Innanzitutto si ferma al 2007, rinunciando quindi a includere gli ultimi anni in cui molte cose sono cambiate. Ma soprattutto, per tutta la durata dei quattro decenni descritti di occupazione israeliana – totale, parziale, indiretta – viene dato per assodato in modo schematico che gli arabi palestinesi vogliono due stati, gli israeliani no. Viene perciò taciuta la diffusa delegittimazione di Israele – di tutta Israele, “dal Giordano al Mediterraneo” – nel mondo arabo in generale e tra i palestinesi in particolare. Bregman inoltre si concentra sulle riunioni al vertice, alle quali dedica molte pagine, e sorvola sul contesto in due modi: omette in modo pressoché totale il ruolo dei paesi arabi nella situazione di conflitto israelopalestinese e nei tentativi di risoluzione (il rapporto di Israele con gli stati arabi circostanti viene indagato, ma solo per quanto concerne l’interesse diretto dell’Egitto sul Sinai e della Siria sul Golan, e non quello indiretto di questi e altri paesi su Gaza e West Bank); tace il contesto israeliano (il dibattito interno e i movimenti dell’opinione pubblica: per esempio non si dice nulla delle manifestazioni a favore e contro gli accordi di Oslo). Il risultato è che i blocchi sembrano monolitici, anche se questo non corrisponde alla realtà sul campo. Ma Bregman non trascura solo di descrivere la politica dei paesi arabi e il pensiero dei cittadini israeliani, omette perfino quello degli arabi palestinesi sotto regime militare israeliano totale (fino a Oslo) o parziale (dopo). Eppure la storia è fatta non solo del resoconto dei summit che coinvolgono pochi individui, ma anche da tutto quello che costituise un modo di vivere, uno stile di vita, dalla moda alla cucina, dallo sport alle feste tradizionali, dall’andamento di prezzi e salari, dai libri letti alle discipline studiate a scuola e da tanto, tantissimo altro ancora. Lo storico, secondo la celebre immagine di Marc Bloch, dovrebbe comportarsi come l’orco della fiaba: non occuparsi soltanto di re e battaglie (o, nel caso di Bregman, incontri diplomatici di alto livello), ma di ogni ambito toccato dall’attività e dagli interessi dell’uomo, dalla confezionatura casalinga di marmellate alle superstizioni. Inutile aggiungere che Bregman non raccoglie la lezione del grande storico francese.

La scelta dell’argomento da parte dello storico è sempre pregiudiziale perché viene prima del giudizio, possibilmente meditato a partire dalle fonti. Si tratta di una scelta arbitraria, cioè libera, dopo la quale però lo storico onesto, cioè il bravo storico, dovrebbe arrestarsi e lasciare che le fonti vengano avanti e non, come fa invece Bregman, indossare il vestito dell’opinionista selezionando soltanto quelle fonti in grado di confortare una conclusione che ha tutta l’aria di essere già stabilita prima di cominciare.

Perché allora leggere La vittoria maledetta? In primo luogo per cogliere la natura limitata e parziale di qualsiasi racconto (e non l’uguaglianza di ogni racconto, attenzione). In secondo luogo, perché comunque la si pensi la questione dei territori è una delle grandi questioni su cui si interrogano da decenni gli israeliani, i palestinesi e tutti coloro che sono interessati al Medio Oriente. La questione dei territori, in altre parole, non è in alcun modo passabile sotto silenzio in nome del persistente rifiuto arabo di riconoscere Israele.

Queste ultime considerazioni bastano a suggerire la lettura di Bregman? Senza dubbio sì, perché il testo, suo malgrado, dà l’opportunità di riflettere sulla grande alternativa quando si cerca di ragionare di Medio Oriente (ma forse, in fondo, quando si cerca di ragionare tout court). Questa alternativa non è tra israeliani e palestinesi, tra buoni e cattivi, bensì tra complessità e il suo contrario. E’ la complessità, in altre parole, l’alternativa più vera a una tesi parziale, e non un’altra tesi ugualmente parziale ma di opposto orientamento. Nel secondo secolo d.C. il polemista greco Luciano di Samosata ha scritto un brillante opuscolo intitolato Come si deve scrivere la storia. Il libro di Bregman è, da questo punto di vista, la dimostrazione di come, invece, la storia non andrebbe scritta.