Un racconto di guerra e identità a (parziale) lieto fine

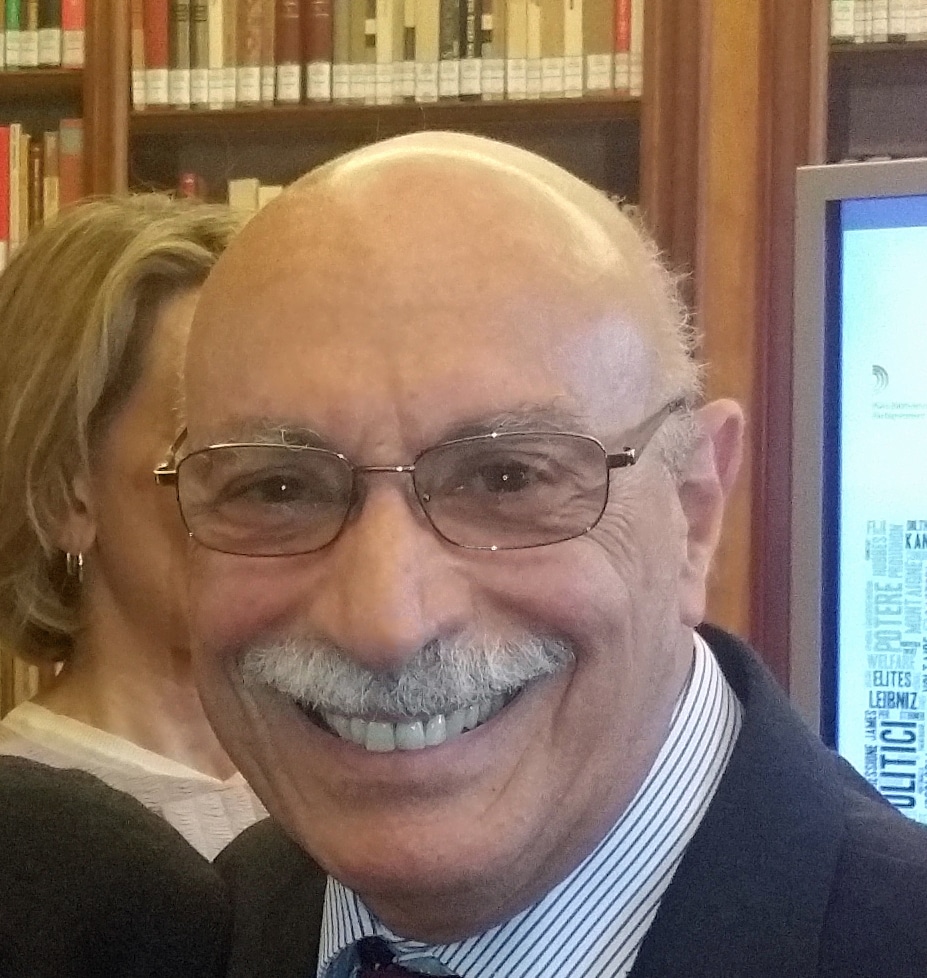

Massimo Finzi, Medico e Assessore alla Memoria della Comunità Ebraica di Roma, si racconta a Joimag.

Qualche giorno fa noto una foto sul profilo Facebook del Dott. Massimo Finzi che lo ritrae abbracciato alla madre, una elegante signora con un sorriso radioso, seduta a un tavolo con un libro in mano e accanto un enorme mazzo di rose fresche. La didascalia dice:

Oggi Lea Pavoncello Finzi, mia madre, compie 103 anni. Nasce nel 1917 mentre il padre Angelo è sul Carso a difendere una patria che 26 anni dopo spedirà il figlio Elio a morire ad Auschwitz.

Mi mette al mondo nel 1942 nel pieno di un allarme aereo, il 19 luglio 1943 si salva (ci salviamo) miracolosamente durante il bombardamento di S. Lorenzo, dal 16 ottobre 1943 fino alla liberazione da parte degli alleati vaga insieme a mio padre tra una ambasciata e un convento alla ricerca di un nascondiglio. Oggi vive adorata dai figli, dai generi, dalle nuore, dai nipoti e dai pronipoti.

Dopo qualche giorno vengo accolta nello studio del Dottore dallo stesso sorriso aperto, indubbiamente figlio di quello che avevo visto in foto, e da un libro che mi attende sulla sua scrivania.

Dottor Finzi, quando la ferocia nazifascista era al culmine lei aveva meno di 2 anni. E’ vero che si salvò perché scambiato per Paolo Guzzanti, noto oggi come giornalista, politico e conduttore televisivo?

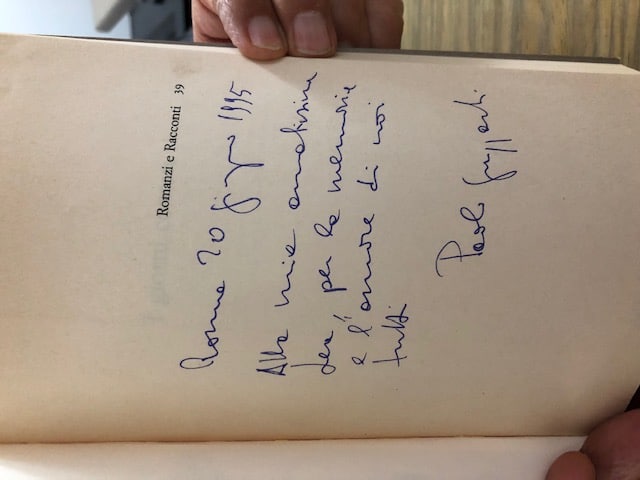

Alla mia domanda Massimo Finzi annuisce fiero, e con quella delicatezza rara di chi ha un gran rispetto per i libri, apre il testo che dice di aver portato appositamente per l’intervista; e con voce pacata mi legge questo brano da I giorni contati (P. Guzzanti, Dalai Editore 1995):

Alberto Finzi (mio padre) era vice direttore tecnico della O.M.I. (Ottica Meccanica Italiana) al di là di Ponte Marconi, vicino al cinodromo, dove adesso c’è la Terza Università.

Produceva strumenti di bordo per aerei. La fabbrica fu requisita dai tedeschi per i loro caccia. Alberto Finzi organizzò il sabotaggio con i suoi operai. La squadriglia Finzi abbatteva gli aerei tedeschi prima che entrassero in combattimento (in pratica venivano falsati tutti gli strumenti di bordo). Alberto Finzi era il contatto con i passatori della campagna e dalle sue officine uscivano di nascosto le spolette destinate agli alleati in viaggio nelle ceste dei ciclisti.

Alberto e Lea (mia madre, ancora in vita) erano in ogni momento pronti a scappare di casa se fossero arrivate le SS. Quanto a Massimo (io) avrebbero provveduto zio Ciccio e zia Amalia (gli zii di Paolo Guzzanti), nostri vicini di casa. Alberto (mio padre) aveva svuotato una cassettiera per nasconderci dentro il figlio, cosa che avvenne un paio di volte. E così Massimo fu spacciato ai tedeschi come loro nipote, cioè per me. E questo ci rese fratelli.

La casa dove vivevamo, prosegue il Dott. Finzi, era nel quartiere Monteverde vecchio. Al civico 1 di via Nicola Fabrizi c’è un cancello: dentro c’è un piccolo borgo composto di quattro case che intercettano un giardino; e poi c’è una seconda uscita su Viale Trastevere. Un giorno il portiere vide arrivare i tedeschi dall’uscita di sotto e corse ad avvertire i miei, che scapparono per le grotte del Gianicolo dal cancello di sopra; nel mentre gli zii di Paolo Guzzanti venivano a recuperarmi nella cassettiera. Quando i tedeschi si presentarono a casa di questi signori, alla domanda “Chi è questo bambino?”, loro ebbero la prontezza di rispondere che ero Paolo Guzzanti, loro nipote. E così io fui registrato con il suo nome. Il vero Paolo Guzzanti invece abitava in via Arenula con i suoi genitori, che tra l’altro assistettero indirettamente alla deportazione degli ebrei del ghetto, episodio che lo stesso Guzzanti descrive nel suo libro. Questa che vede infatti è la copia per mia madre e la dedica dice: Alla mia amatissima Lea, per la memoria e l’amore di noi tutti.

Dopo tanti anni lei e Paolo Guzzanti vi considerate ancora fratelli?

In realtà non ci siamo mai divisi. Abbiamo giocato insieme da bambini e poi Paolo, prima di affermarsi come giornalista, politico e romanziere, si iscrisse alla facoltà di medicina con me, quindi a un certo punto siamo diventati anche compagni di università.

Poi lui ha deciso di abbandonare l’indirizzo e di iscriversi a giornalismo. Il destino ha fatto sì che nel tempo, oltre che amico fraterno, diventasse anche un mio paziente.

Sua madre Lea ha da poco spento 103 candeline. Possiamo dire che ci fu un lieto fine per tutta la famiglia?

Purtroppo no. Il fratello di mia madre, Elio Pavoncello, è stato catturato dai tedeschi a casa della fidanzata ed è morto ad Auschwitz. I miei genitori e io ci salvammo perché ai tempi mio zio era un professore molto rispettato che dava ripetizioni ai rampolli dell’alta società: grazie alle sue conoscenze noi abbiamo avuto la possibilità di peregrinare presso ville nobiliari, ambasciate e conventi dove venivamo nascosti di volta in volta. Zio Elio è citato nel libro Vestivamo alla marinara scritto da Susanna Agnelli. In uno dei capitoli lei racconta di un’estate in cui era stata rimandata a ottobre in alcune materie. Mentre Susanna era rimasta a studiare nella villa a Viareggio dove la famiglia era solita trascorrere le vacanze, i genitori che erano di passaggio a Roma per fare visita a una principessa. Durante una conversazione raccontarono per caso di essere in cerca di un bravo precettore che fosse in grado di preparare la figlia per gli esami di riparazione. La principessa consigliò caldamente agli Agnelli di affidarsi al suo precettore di fiducia, un professore ebreo di nome Elio Pavoncello, fratello di mia madre Lea, e così accadde. Qualche anno fa, durante in un incontro con Alain Elkann, gli ho raccontato questa storia. Lui ha immediatamente telefonato a Susy, come soleva la chiamarla, per dirle che era in compagnia di una persona di cui lei conosceva sicuramente la famiglia e me l’ha passata al telefono. Io mi sono presentato alla signora Agnelli come il primo nipote di Elio Pavoncello. Susanna si ricordava benissimo del suo professore e si è affrettata ad aggiungere anche: “Allora lei si chiama Massimo”. Ovviamente sconcertato, le ho chiesto come facesse a conoscere il mio nome. “Quando lei è nato sua mamma ha telefonato al fratello per annunciare la lieta notizia e in quel momento il professore era a casa nostra. La signora Lea cercava un nome che si adattasse a un cognome corto e fu suo zio, il mio caro professore, a suggerire il nome Massimo perché secondo lui ben si sposava con il cognome Finzi.”

Siamo a ridosso del 16 ottobre, una data drammaticamente nota per il rastrellamento che avvenne in questa notte del 1943 nell’area del ghetto e non solo.

Quasi 80 anni dopo assistiamo ancora ad atti deplorevoli mascherati da ideologie politiche contro Israele. Cosa può fare la Comunità Ebraica per contrastare queste nuove forme di odio?

Sono sempre più convinto che la soluzione vincente sia quella culturale: memoria e verità storica. L’Assessorato alla Memoria sta lavorando a questo scopo d’intesa con il Museo Ebraico di Roma, la Fondazione Museo della Shoah, Progetto Memoria, Ricordiamo Insieme, e altre associazioni, organizzando e patrocinando mostre, conferenze, convegni presso comuni, scuole e associazioni.

A proposito di associazioni, lo scorso febbraio lei ha partecipato all’incontro presso la Fondazione Paolo Murialdi dal titolo “Riscriviamo all’Albo i giornalisti ebrei Radiati dal Fascismo”, in memoria dei giornalisti ebrei che sono stati estromessi dall’Albo professionale in seguito alla promulgazione delle Leggi Razziali del 1938. A quando lo stesso atto di giustizia nei confronti dei tanti medici ebrei italiani che per lo stesso motivo persero la libertà di esercitare la loro professione?

Questo progetto è già presente negli intenti dell’Assessorato alla Memoria. Sulla scia dell’Albo dei giornalisti e dell’ordine degli Architetti, anche l’Ordine dei Medici è stato contattato. Purtroppo la pandemia di Covid-19 ha interrotto il processo per la simbolica reiscrizione dei professionisti espulsi per le Leggi Razziali. Siamo in attesa di riprendere il progetto, e mi auguro che possa accadere al più presto.

Siamo nel pieno della corsa al vaccino anti Covid-19. Se l’antisemitismo fosse una malattia e lei trovasse un vaccino per debellarla, a chi lo somministrerebbe per primo, agli adulti di oggi o agli adulti di domani?

Il fine sociale dell’ebraismo è quello di edificare una società retta secondo giustizia: una visione orientata fortemente al futuro e in questo senso una eventuale vaccinazione contro l’antisemitismo la rivolgerei in via prioritaria alle nuove generazioni.

Nata e cresciuta a Milano, si stabilisce a Roma dopo gli studi.

Copywriter di formazione, entra nel 2010 come Responsabile dell’Ufficio Eventi e Comunicazione del Museo Ebraico della capitale. Nel 2017 fonda Jewish Life Experience, una rete di servizi orientati ai kosher travellers a Roma e in Italia. Scrive per passione, ama raccontare le storie straordinarie della gente comune.