Il suo libro, “On Repentance and Repair”, sul pentimento e la riparazione, è in arrivo in Italia. E farà pensare, perché la sua proposta di tornare a se stessi, ebraicamente intesa, mette in crisi il modello individualista attuale

Tutti facciamo del male. E tutti lo subiamo. Danya Ruttenberg, rabbina americana 47enne ordinata dal movimento conservatore, ne è più che convinta. Non sempre le nostre colpe sono volontarie, certo. Spesso sono frutto di disattenzione, siamo troppo occupati o stressati e ci lasciamo sfuggire il benessere degli altri. Possiamo recare danno in un momento di rabbia o anche per paura o per ignoranza. Molte volte i nostri atti sono il risultato di una combinazione di queste e molte altre ragioni.

Al tempo stesso, tutti siamo stati danneggiati. Dalle persone più vicine, dalle istituzioni, dalla società. In alcuni casi siamo riusciti a guarire, in altri le ferite non si sono mai rimarginate o hanno lasciato delle cicatrici permanenti. Le lesioni subite possono ostacolarci nel fare cose che altrimenti saremmo stati in grado di fare e causare danni a volte incommensurabili, persino irreparabili, a noi, alle nostre famiglie e alla comunità in cui viviamo.

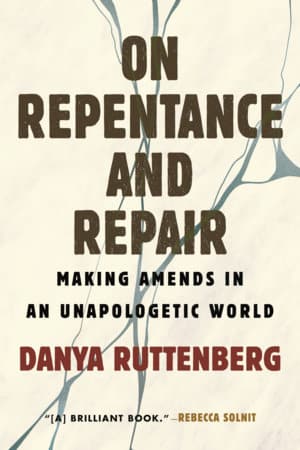

Siamo anche testimoni dei tanti danni subiti da altre persone, sia in piccola sia in larga scala. Ne leggiamo sui giornali e ne parliamo in società, in famiglia e sul lavoro. Per queste e molte altre ragioni il lavoro di pentimento, responsabilità e trasformazione ci riguarda tutti molto da vicino. La Ruttenberg ha scelto di dedicare all’argomento un illuminante saggio intitolato, appunto, On Repentance and Repair, sul pentimento e la riparazione, uscito negli Stati Uniti lo scorso settembre e disponibile anche in Italia dal prossimo 11 ottobre.

L’autrice, nota non solo come rabbina ma anche come attivista per i diritti delle donne e delle minoranze, non è nuova a trattare i temi più scottanti della società contemporanea, dalle discriminazioni di genere a quelle di colore e religione. In questo nuovo lavoro prende le mosse dalla cultura americana e dal modo in cui questa affronta colpa, pentimento e perdono. Secondo la studiosa, si tenderebbe troppo spesso a concentrare l’attenzione più sulla redenzione del colpevole che sul risarcimento delle parti lese. E, troppo spesso, questa enfasi non ha fatto che causare ulteriori danni alle vittime.

Travolgendo in un certo senso quello che è il sentire comune del mondo in cui viviamo, la Ruttenberg attinge dalla tradizione ebraica per offrire un modello migliore alla risoluzione di questi problemi. Punto di riferimento per il suo lavoro è il filosofo medievale Mosè Maimonide, per il quale il perdono è molto meno importante del lavoro di riparazione al quale è obbligato chi ha causato il danno. Fondamentale è poi accordarsi sul significato da attribuire alla parola pentimento (teshuvah in ebraico). Nell’interpretazione offerta dalla Ruttenberg, si tratta di qualcosa di molto simile a un ritorno, inteso come un ripristino, per quanto possibile, della vittima e, per l’autore del danno, del recupero della propria natura più profonda e giusta.

Fin dalle prime pagine del libro la rabbina mette in chiaro quelle che sono le fasi perfettamente delineate già nel XII secolo dal filosofo spagnolo e specifica come queste possano tornare utili a chiunque, indipendentemente dal suo background, dalla sua cultura e dalla sua religione. Precisando che nell’ebraismo i concetti di pentimento, perdono ed espiazione rappresentano categorie ben separate e il pentimento occupa la posizione primaria, la Ruttenberg si rifà all’opera principale di Maimonide, quella Mishneh Torah che il filosofo aveva scritto per rendere più facile l’osservanza della legge anche agli ebrei che non potevano studiare il Talmud. Riassumendo e spiegando i principi fondamentali della Torah, il filosofo elenca e spiega con precisione tutti i passi in cui deve articolarsi il pentimento, dall’ammissione pubblica della propria colpa al lavoro di trasformazione che porta chi ha fatto del male a diventare una persona migliore. Nella trasposizione della Ruttenberg il processo si svolge in cinque tappe, riassumibili con il nominare e farsi carico del danno commesso, iniziare a cambiare, restituire e accettare le conseguenze, porgere le proprie scuse e fare infine scelte diverse.

Come si vede, le scuse alla vittima, che pure sono importanti, non sono né l’inizio né la fine del percorso. E comunque, il punto non è tanto se la vittima perdoni il male oppure no, quanto il fatto che chi lo ha commesso intraprenda davvero un percorso di riparazione.

Secondo la studiosa, che pur rivolgendosi al pubblico più ampio possibile focalizza comunque la sua attenzione sulla società americana, quello che impedisce un reale pentimento sarebbe l’individualismo sul quale si fonda questa stessa società. Individualismo che lascia sola sia la vittima sia il colpevole, che viene da una parte giustificato per i danni commessi nella ricerca del proprio tornaconto personale e dall’altra non viene accompagnato dalla comunità in un processo di miglioramento. Manca un senso di responsabilità collettiva, insomma, oltre che un principio di empatia, decisamente deficitario in una società basata sull’individualismo. L’autrice non manca di citare come esempio di individualismo e capitalismo colpevole i milionari che si sono arricchiti durante la pandemia, uno per tutti il CEO di Amazon Jeff Bezos, già reo di abusi documentati sui propri lavoratori e qui accusato di essersi disinteressato, lui come tanti altri imprenditori, della salute di quanti lavoravano per lui in pieno Covid. La rabbina punta il dito anche sulla cultura protestante, che si affida più sulla fede che sulle buone azioni per meritarsi la grazia divina, giungendo anche a pensare che basti dispiacersi per le colpe commesse. Il tutto rafforzato dall’insegnamento, secondo lei male interpretato, di Gesù sul porgere l’altra guancia e perdonare settanta volte sette. Non sarebbe infatti questo il punto. E focalizzare l’attenzione sul perdono avrebbe portato a effetti che non erano nelle intenzioni originarie degli stessi cristiani. Secondo la rabbina, nessuno intendeva che il peccatore che aveva chiesto scusa e che era stato perdonato potesse tornare alla vita precedente, senza risarcire la vittima.

La Ruttenberg accusa quella che potrebbe essere definita una superficialità colpevole della società, che tende a essere eccessivamente indulgente verso colpe ritenute più sviste che responsabilità. Così è possibile dire cose che feriscono e non sentirsi direttamente colpevoli per il male inferto, solo perché non c’era intenzione maligna e si è parlato spinti magari da ignoranza o per noncuranza. Ammettere che esiste una colpa, invece, potrebbe mettere finalmente in luce l’esigenza di un cambiamento, soprattutto nei confronti delle vittime e dei loro reali bisogni.

Un altro argomento trattato dalla rabbina è come la religione sia stata usata in America all’indomani della guerra civile e di quanto gli uomini di chiesa del Nord avessero preso a predicare il perdono, la riconciliazione e l’unità con gli abitanti del Sud. Dimenticando, in nome di un terreno comune e di una volontà di conciliazione, gli abusi che i bianchi avevano perpetrato nei confronti dei neri. In questo contesto, parlare di perdono senza ammenda e senza il reale superamento delle atrocità commesse non avrebbe fatto altro che affermare una politica di suprematismo bianco. Secondo la Ruttenberg i pentiti non dovrebbero essere respinti, ma non si dovrebbe con questo dimenticare le colpe di chi, per difendere l’istituzione dello schiavismo, ha provocato una guerra. Va bene invocare l’unità, insomma, ma senza abbandonare lo spirito critico, altrimenti non ci si può meravigliare delle manifestazioni di suprematismo bianco viste anche all’indomani della sconfitta alle elezioni di Donald Trump.

Sempre in tema di attualità, la spinta a scrivere questo libro sarebbe arrivato alla Ruttenberg da una inchiesta giornalistica legata al movimento del MeToo. Alla domanda su come vedesse il pentimento degli autori di abusi sessuali, la studiosa aveva risposto distinguendo tra pentimento, perdono ed espiazione. Aveva poi postato su Twitter le sue posizioni, riscuotendo un inaspettato numero di reazioni. E capendo che quanto quello che per lei, ebrea ma soprattutto rabbina, era ovvio, non lo era invece per chi era estraneo o comunque lontano dalla sua cultura e religione.

Tornando a Maimonide, il suo insegnamento fondamentale riguardo alla legge sul pentimento è che questa si basa sì sul fare ammenda, ma soprattutto sul cambiamento. Non bastano delle scuse, chi ha commesso un danno non ha diritto al perdono se non ha intrapreso un lavoro di riparazione. E comunque, anche in quel caso, non è detto che il perdono debba arrivare, secondo la studiosa. Senza dimenticare il contesto ebraico in cui Maimonide scriveva, e il legame fortissimo con Yom Kippur, il Giorno dell’Espiazione, la studiosa precisa che l’ebraismo non enfatizza il perdono al pari del cristianesimo e, con esso, della società americana. La legge ebraica insegna che la persona ferita non è certo obbligata a perdonare chi non ha fatto l’intero lavoro di pentimento. E anche nel caso in cui questo sia sincero ed evidente, non è sempre così automatico che il perdono arrivi. A quel punto, chi ha commesso il danno ed è sinceramente pentito può rivolgersi direttamente a Dio e ottenere l’espiazione attraverso lo Yom Kippur. Va detto che la rabbina ha sull’argomento posizioni che si discostano dagli altri studiosi e religiosi e dallo stesso Maimonide. Interpellata sull’argomento da Times of Israel, afferma senza mezzi termini di non essere d’accordo con il filosofo quando questi sostiene che il non perdonare sia un peccato. Affermando la propria dignità di rabbino, e in particolare di rabbino femminista, la Rutenberg ritiene che ogni generazione riceva la sua Torah e che lei possa smentire Maimonide portando a conferma del suo pensiero altre fonti ritenute più autorevoli.

Ma qual è il messaggio principale del suo libro? L’autrice non ha dubbi e dichiara che il nocciolo della questione stia tutto nella teshuvah, nel tornare “a chi sei e a chi dovresti essere in relazione a te stesso e al divino”. Per la rabbina si tratta di un lavoro difficile, umiliante, che “richiede di attraversare quel ponte che va dalla storia che racconti a te stesso in cui sei sempre il bravo ragazzo e l’eroe fino al luogo in cui vedi come stanno veramente le cose”. Si tratterebbe “dell’abisso cognitivo dissonante più difficile da attraversare”. Lasciarsi l’ego alle spalle e nominare le cose per quello che sono, affermare la verità, “è un modo estremamente profondo di prendersi cura degli altri, di dare amore e guarigione a coloro che hai ferito. E facendo il lavoro di pentimento e di riparazione non solo ci si prende cura di loro, ma ci si trasforma in modi di cui non si sapeva neppure di avere bisogno”.

Camilla Marini è nata a Gemona del Friuli (UD) nel 1973, vive a Milano dove lavora da vent’anni come giornalista freelance, scrivendo prevalentemente di cucina, alimentazione e viaggi. Nel 2016 ha pubblicato la guida Parigi (Oltre Edizioni), dove racconta la città attraverso la vita di otto donne che ne hanno segnato la storia.